Racconti | Il Tesoro

- rivistagelo

- 3 nov 2025

- Tempo di lettura: 8 min

Testo di Marcello Guardo Illustrazione di Francesca Bruni Editing a cura di Lorenzo Vercesi

Sotto Ponte Naso ogni anno la sabbia era più sottile, per cui ormai dovevamo camminare attaccati alla parete di roccia per non bagnarci le scarpe. Mettevamo sul viso grandi maschere col tubo e quando uno di noi spariva sott’acqua poi tornava su con un tesoro. Tutti correvano ad ammirarlo tranne Giada, che invece restava all’ombra della parete bianca, con una scatola di plastica fucsia, come quelle dei vogumbrà. Stava lì a trapassare perle variopinte con un cordino per farne braccialetti che poi non indossava. Era la cugina maggiore, era grassottella e sudava mentre si passava i cordini tra le dita cicciose.

«Vieni qui Giada, vieni a vedere», le urlava qualcuno. «Fabio sottacqua ha trovato un panino!»

«Un panino! Un panino!», mio fratello era il più piccolo e ripeteva tutto ciò che dicevamo. Lei stava zitta.

Mentre la nonna e le zie stavano in cucina a preparare il pranzo, io e gli altri ci intrufolavamo nello studio del nonno, stanza proibita, scrigno del più raro dei tesori: l’inafferrabile Bambin Gesù del presepe.

Mio cugino, il più grande, una volta provò la serratura.

«È aperta! È aperta!», esplose mio fratello con un grido a bassa voce.

Il tempo era sempre poco e si doveva fare piano per sentire se qualcuno veniva verso lo studio. Cercavamo con le serrande abbassate e i piccoli toraci pieni della paura e della polvere che esalava dai mobili antichi. Mentre guardavo nei cassetti, mi accorsi che uno era chiuso a chiave. Era piccolo, al lato della credenza, a pochi centimetri dal pavimento. “Dev’esserci per forza un tesoro” pensai “se trovo il Bambin Gesù divento il capo di tutti i pirati”.

Dalla cucina sentimmo che mia madre ci chiamava a tavola e subito ci fiondammo in corridoio lanciando grida selvagge. Giada si lamentò e noi prendemmo a calci la sua Barbie e rubammo la decappottabile rosa con cui andava a fare la spesa o a comprare vestiti nuovi. Lei ci venne dietro come una matta e ci fece rimproverare, però mai disse agli zii o a mia madre quello che andavamo a fare nello studio.

Nonna e nonno si erano convinti che io fossi il più ubbidiente di tutti. Mangiavo in silenzio e finivo sempre per primo; mi riempivano di baci, mi davano una delle loro orribili caramelle e poi lasciavano che corressi via. Dopo pranzo volavo in camera a togliere la maglietta, poi passavo dal bagno e facevo la pipì così da non averne per un po’. Preparavo il lettore VHS, mi gettavo al buio sul mare verde del divano e mi godevo il pizzicorio del tessuto sintetico che si insinuava come sale sotto le ginocchia e tra le pieghe della schiena. Da quel momento cominciava la mia estate.

Un pomeriggio che ero distratto da alcuni pensieri aprii l’anta sbagliata del comodino e anziché le videocassette trovai un vassoio enorme di porcellana, coi bordi tutti intarsiati e spessi, e sopra ci stava un servizio di liquori conservati in pesanti bottiglie di cristallo. Dietro tutto questo, in un angolo buio, c’era una vecchia chiave. Per raggiungerla dovetti entrare con la testa e metà torace nel mobile e stare attento a non rovesciare i bottiglioni dagli odori dolciastri e disgustosi che mi facevano mezzo girare la testa solo a sentirmeli nelle narici. Una volta raggiunta la chiave la misi subito in tasca.

«Che guardi lì?», chiese mia nonna ferma sull’uscio. «Quelli non sono succhi di frutta.»

Sparì in cucina e tornò poi con un pugno crepitante di incarti colorati tra le dita.

«Se vuoi le caramelle basta che me le chiedi.»

Tutti i grandi e i bambini erano andati a riposare, le serrande degli infissi erano abbassate e tutto l’appartamento era illuminato solo dai puntini di sole che passavano attraverso le tapparelle. Camminai lungo il corridoio oscuro pieno di cose antiche, e tutte mi dicevano che era una pessima idea: mi spiegavano che se lo sapevano loro l’avrebbe saputo pure il nonno che il Bambin Gesù l’avevo preso io. Il Bambin Gesù era speciale perché non era in plastica o in gesso come quelli che si vedevano nelle case degli altri. Era d’argento e per questo non poteva stare alla mercé di tutti. I nonni lo esponevano nel presepe solo ed esclusivamente il Venticinque Dicembre. Poi spariva, come un pianeta luminoso che, dopo una sola notte di splendore, torna a perdersi nell’universo. Da quel momento era il tesoro più ambito dei sette mari.

Riuscii ad aprire e chiudere la porta dello studio senza fare rumore, inciampai sul tappeto persiano e per poco non caddi sul tavolino di cristallo. Raggiunsi il cassettino che era solido e importante. La chiave s’incastrò nella toppa e in due giri la serratura si aprì. Il cassetto scorse a fatica lungo i passanti e quasi piansi vedendo che all’interno c’erano solo fotografie. La carta color della terra si piegava ai bordi ed era ruvida sotto le dita. Le foto non avevano colori, per cui dovetti avvicinarle al viso per definirne i contorni contro la luce scarsa delle tapparelle: erano donne nude.

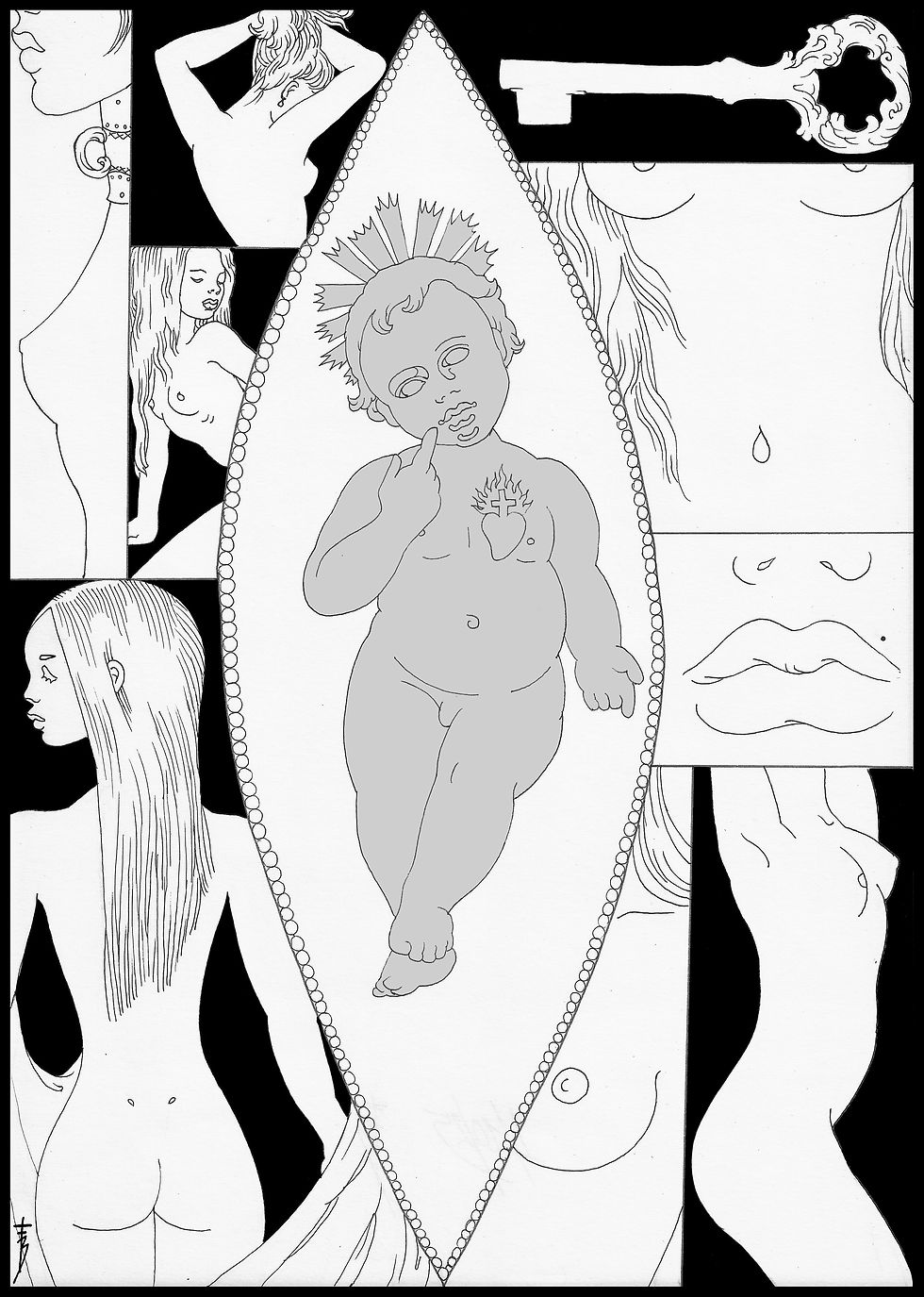

Illustrazione originale di Francesca Bruni (exx voto)

Il mattino dopo non giocai agli esploratori dei fondali. Non avevo dormito: mi ero trattenuto come potevo dal guardare le donne nelle fotografie ma, dopo un breve assedio, mi ero arreso senza condizioni. Avevano capigliature fuori moda, pelli chiare e tanto lisce da sembrare soffiate sulla celluloide. Avevano corpi robusti che fuoriuscivano da abiti spessi e complicati. Avevo passato ore sveglio a rubarne i tratti attraverso le macchie di luce tra le tende, mi ero lasciato ubriacare dall’odore decomposto della carta e dalla sua voluttà ruvida e fragile. Si fece l’alba e poi il mattino e fui costretto a mettere il costume e le scarpe per andare al mare.

Stavo sotto l’ombrellone con un demone dentro: ogni volta che gli altri pirati trovavano un tesoro fremevo e, come preso da una febbre, premevo la faccia sul letto di teli mare e provavo a dormire. Ad aspettarmi sotto le palpebre c’erano loro con quei sorrisetti equivoci che mi invitavano a stare sveglio, correre, vivere.

Durante uno di questi accessi vidi Giada che sedeva all’ombra del solito muretto con la scatola di plastica sulle ginocchia; aveva i capelli bagnati sciolti tutti su un lato, quasi con grazia. Il costume in due pezzi si aggrappava come poteva agli strati di adipe, diventando un tutt’uno con i seni, indistinguibili dai rotolini sulla pancia. Si accorse che la guardavo mentre aggiungeva una delle sue perline al cordino del bracciale; allora mi feci piccolo e nascosi gli occhi dietro il braccio fingendo di giocare con la peluria bionda che mi carezzava le ciglia. Non mi mossi prima di qualche minuto, poi sbirciai e lei era ancora lì, placida, con le mani paffute piene di perline tintinnanti.

Più tardi a pranzo quasi non mangiai. Tenni tutto il tempo gli occhi bassi sul piatto e nemmeno una volta mi arrischiai a sondare il viso di mio nonno. Alla fine saltai il dolce, corsi in soggiorno senza nemmeno fare pipì e mi sciolsi sul divano sperando che questo mi assorbisse. I primi minuti del cartone mi calmarono e presto provai la familiare sonnolenza che ogni giorno mi pacificava col mondo.

Giada entrò nella stanza, mi passò davanti e si sedette sul divano.

«Che hai?», chiese.

Io le risposi, come a chiunque quando guardavo le cassette, con un muggito da vitello.

«Non eri con gli altri prima… Avete litigato?»

«Sì», mentii sperando di zittirla.

«L’hai trovato, vero?»

«…»

«Il Bambin Gesù.»

«…»

«È per questo che avete litigato.»

La mia mente venne invasa da una paura finora sconosciuta, un mostro evocato in segreto attraverso la bocca di una bambina.

«Non l’ho detto al nonno», disse lei rompendo il silenzio. Io guardavo il telecomando, impappolato tra le mie dita, e pensavo alle foto ed ero certo che il nonno sapesse già, che l’avevano avvisato i soprammobili e che le garanzie di Giada non valevano nulla.

«Grazie», mi venne da dire.

Lei sorrise.

«Vuoi fare un gioco?»

«…»

«Si chiama toccami che ti tocco.»

«Che gioco è?»

«Funziona che prima io ti tocco dove voglio io e poi tu mi tocchi dove vuoi tu.»

Tornai a fissarmi sul telecomando, che adesso era come quel mostro nella mia testa e non riuscivo a smettere di girarmelo tra le dita.

«Allora?»

«Ok.»

Non avevo capito bene come funzionasse questo gioco e più ci giocavamo e meno ne capivo. Come si decideva chi aveva vinto? Sembrava che tutto girasse non tanto sul come, quanto sul dove. Capii che lo scopo era di spingersi gradualmente da fuori a dentro i vestiti dell’altro. Quando lei infilava le palme nella mia maglietta io restavo immobile, e non mi piaceva la sensazione delle sue dita da vogumbrà che si insinuavano in me come laccetti sudati tra le perline. Arrivato il mio turno, al contrario, lei mi accompagnava con i movimenti, cercando di creare uno spazio comodo per la mia manina tra le pieghe del suo corpo strabordante. Mi avventuravo con la mano a toccare cose che mi disgustavano e che adesso avevo fretta di conoscere.

Mi convinsi che a momenti il nonno sarebbe entrato nella stanza a dire che sapeva tutto: del cassetto segreto che avevo aperto, delle foto e di quel gioco che era, anche quello, colpa mia e di tutte quelle videocassette che guardavo. Tutte le storie di pirati, di mostri e di bambini che diventano amici e prendono le cose dei grandi e poi scappano di casa e vivono avventure segrete e piene di mistero. Erano quelle videocassette che mi avevano reso così disubbidiente e meschino e lui me le avrebbe tolte, e domani al loro posto avrei trovato altre bottiglie di cristallo piene di liquidi colorati e vomitevoli.

«Che hai?», mi chiese di nuovo Giada.

Toccava a me.

«Non voglio giocare più.»

Le pillole di sole che illuminavano la stanza si erano fatte piccole e stavano tutte attaccate strette alla portafinestra. Capii che era quello il modo in cui si perdeva. Ero pronto alla penitenza.

«Ok», disse semplicemente lei. Si rassettò la canottiera gialla a righe rosse. Restammo così per qualche minuto, senza guardarci. La videocassetta, a un punto decisivo della storia, uno dei miei preferiti, scorreva davanti ai miei occhi in una solitudine inedita. A poco a poco tornai a sentire il pizzicorio del divano sotto le ginocchia, il caldo e gli spifferi d’aria attraverso le imposte, la luce mista di dentro e di fuori. S’impadronì di me un senso di fiducia, un sorriso del mondo che mi diceva “sei salvo” e anche “sei un pirata, finisce sempre che te la cavi”. Mi volsi a guardare Giada che trovai assorta, tutta rannicchiata nella sua testa, con niente fuori se non uno sguardo fisso, indescrivibile, nel vuoto.

«Guarda cosa ho trovato nello studio del nonno», dissi tirando fuori dalla tasca le foto segrete.

Giada si ridestò e sogguardò per un secondo la prima immagine, poi sorrise.

«Che schifo!», disse, e subito si alzò dal divano come se le foto potessero saltarle addosso per farle il solletico. Poi lasciò la stanza in fretta.

«Non dirlo al nonno», le feci dietro.

Non ebbi risposta.

Il televisore suonava una musica, la videocassetta riprendeva dall’inizio e appariva sullo schermo un castello celeste su sfondo blu.

Evviva, pensai.

Evviva.

__

Bio

Marcello Guardo (Palermo, 1996) è catanese, figlio illegittimo dell’Etna. Dopo essersi formato alla Scuola Holden, diventa sceneggiatore per Biennale Architettura 2022. È attualmente autore al montaggio per un noto programma televisivo a Milano. Ha pubblicato i suoi racconti su varie riviste tra cui «Pastrengo», «Blam!» e «retabloid». Sta per terminare il suo primo romanzo.

Commenti